“茶和天下兴——影响世界的中国传统制茶技艺及其相关习俗”系列展示活动近日在广州市文化馆新馆揭幕,该活动由广州市文化广电旅游局、中国传统工艺振兴计划(广州)协同创新中心主办,广州市文化馆承办。本次活动以茶为媒融入生态理念、健康知识、和美目标,生动展示着广州这座千年商都及全世界中国茶最大集散地的文化底涵,积极探寻着海丝文化历久弥新的当代表达,该系列活动将持续到6月30日。

3月底,由艺术学院教学研究中心负责人吴婕副教授带领团队(韩浩、沈瑞琪、朱晗晗)接到任务后第一时间奔赴广州市开展调研与设计工作,并结合各种茶类不同的历史文化背景和风俗习惯等,提炼中式茶文化元素,打造沉浸式的茶文化体验空间,塑造具有强烈流动感的展示形态。并巧妙利用了广州市文化馆新馆园林式馆舍典雅而多变的空间,展览空间运用传统庭院营造手法,以一系列风格各异却又彼此呼应的茶文化空间设计,再现茶与自然融合,茶与道生的传统文化之美。

在策展实施中,由北京服装学院副教授沈华菊,清华大学美术学院吴昊宇副教授,南通大学艺术学院吴婕副教授带领团队助力。南通大学艺术学院师生团队负责此次“茶和天下兴”展览黄茶(君山银针)、黑茶(南路边茶)、凉茶专题展区的策展工作。通过20天时间师生团队的精心策划,“茶和天下兴”专题展区的空间设计和视觉设计得到了观展嘉宾的一致好评。南通大学艺术学院师生团队参与并完成了设计、对接非遗展品、参与布展施工等关键环节,高质量完成了各项工作,获得了参展嘉宾、广州市文化馆以及各级媒体的广泛认可。

本展览包含展览第一个板块以“南方有嘉木”为主题,选取曾远渡重洋 、跨越国度、对海外有深远影响的主要茶类,将中国人在品茶、种茶、用茶中对于生态观念的讲究展现得淋漓尽致,也呈现了不同区域独特的生活方式。第二板块 “人在草木间”,围绕“岁月陈香”“云气茶涧”“趣叹茶吧”三大主题,全方位呈现茶文化的历史传承与当代创新。本次展览特别邀请了中国传统工艺振兴计划协同创新中心主任孙冬宁作为总策展人。他以“茶和天下兴”为策展主题,重点展现了茶作为影响世界的中国产品和中国符号,在今天人们日常生活中的真实状态,也展现每一个普通中国人与茶的密切关联。

黄茶区选取湖南岳阳君山银针展示。君山银针属于轻发酵茶,唐起成为宫廷贡品。展览借由刘禹锡《望洞庭》中“湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨。遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺”为场景构想,通过波纹镜面、芦苇、君山岛等布景方式以虚造实,展现洞庭湖的自然风光,还原君山银针产区的特殊地理环境。借“以物为实,空间为虚,游湖为境”的概念,以诗词、图文、影像、品饮,结合灯光、观赏、互动等方式,将君山银针制茶技艺巧妙地融合在场景之中。通过对君山岛地形切割,传承人煮茶的情景再现,将游湖为境的空间畅想和“人在草木中”的主题结合,把生活流露于空间之中,回归生活的本质。

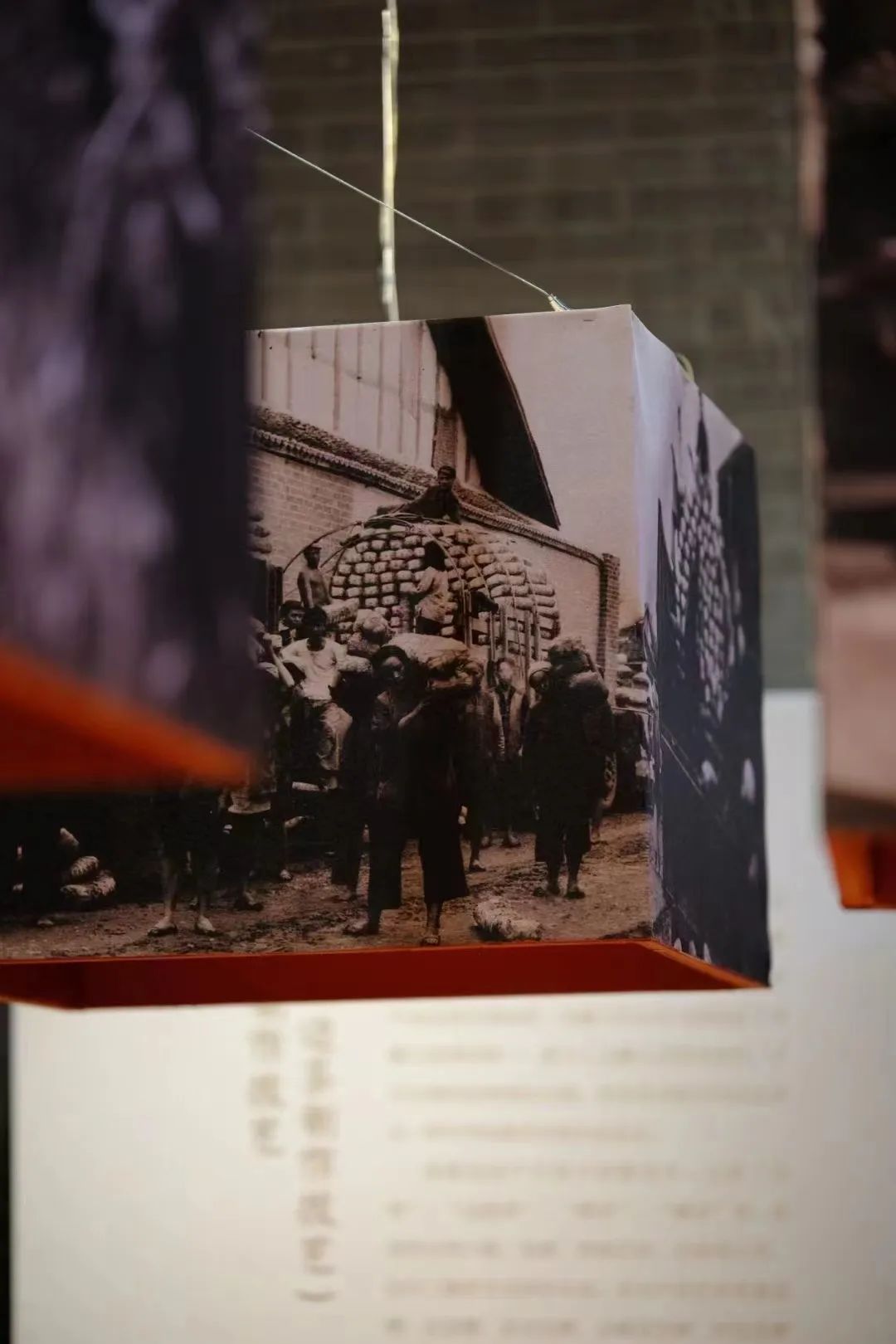

南路边茶产于四川省雅安市,又称“乌茶”、“边销茶”、“雅茶”“藏茶”等,采用自然干燥、发酵、特殊压制、包装等工序,以手工操作方式制作完成,主要供应西藏、青海和四川甘孜、阿坝等藏区,在藏族人民中享有崇高的声誉,可加入酥油、盐、核桃仁末等搅拌成酥油茶,成为藏族同胞不可或缺的传统饮品。千百年来,成千上万的背夫一步一步,走出了世界上海拔最高的中国古文明传播国际通道——茶马古道,成为各民族共同创造多元一体中华民族历史的生动见证。展览以代表藏区的红白色为主色调,用红白相间的折墙营造出圣神庄严的氛围。主题造型由布达拉宫轮廓提取生成梯形墙体,加以红色肌理覆盖,凸显出浓郁的藏式气息。通过茶垛、老茶、文献、影像资料的多维度展示,让观众感受当年背夫的艰辛,了解茶马古道的历史。茶桌前,静静的品一杯来自茶马古道上的藏茶,看着眼前俨然与藏地那袭红装如出一辙的那抹红,在茶香之中了解雅安藏茶的故事。

本次展览每个展区匹配每一茶类的特点,及它们所产生的多样地理与人文环境,在移步换景、情景交融中,将中国人在品茶、种茶、用茶中对于生态观念的讲究展现得淋漓尽致,也呈现了不同区域独特的生活方式。每个空间内由静态展示和动态体验有机组成,动态体验包括传承人技艺展示、茶类品鉴等,其中茶桌、茶席、茶柜、茶具等周边产品也都出自各位设计师、传承人之手,这些作品向观众呈现当代茶文化空间的多样可能。

南通大学艺术学院师生团队在参与“茶和天下兴”策展的活动中,展现了团队巧妙的设计构想、扎实的专业技能以及良好的合作精神,同时反映出南通大学艺术学院开放的办学治学理念、优秀的师资队伍建设与艺术设计专业“多能一专”的人才培养特色。此次策展活动是南通大学艺术学院服务社会,提升办学知名度、美育贡献度的一次实践立行,学院也将一如既往地投身于传承与发扬中国传统文化的工作。

现场工作照片

图:韩浩 朱晗晗

文:沈瑞琪

编:王少琛

审:吴旭春