研究生工作办公室 | 南通大学艺术学院研究生副敦煌艺术考察

2019-05-19

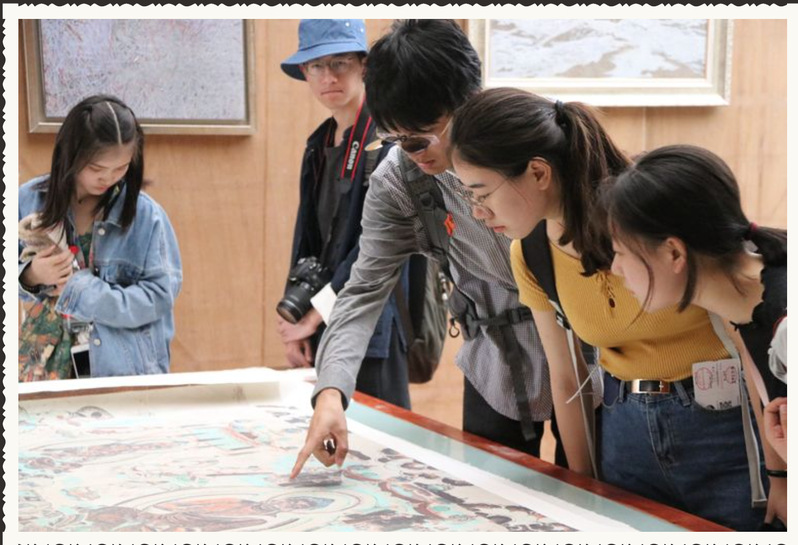

2019年5月11日,美术系教师带队美术领域研究生赴敦煌艺术调研。

上世纪,常书鸿、段文杰、万庚育、张大千等前辈一生致力追求敦煌壁画的临摹与复原。画家们主要依靠丰

富的经验与残留痕迹判断壁画的初始形态,复原作品往往存在一定主观性。常规概念中的铅元素氧化导致的

色相变异并不能解释所有变色情况。诸如钙化盐化,地仗层霉变,高温、高光照、高湿都会给颜料带来不可

逆的损害,现代学者借科技神威,将颜料研究数字化、参数化,更加准确的还原了许多古代壁画及彩塑的风

貌,常用手段有XRF荧光检测,结晶形态方法观察,Na元素以上分析等等。了解壁画褪变色问题可以帮助学

者更好的把握古代绘画的原貌,通过表象来探究其最初状态,从而避免艺术认知中出现错误。

仅从美术学科的角度来看,敦煌石窟可包括三类分支,即建筑、雕塑、绘画。

首先,不同时期洞窟的建筑样式随时代而发生变化,如魏晋至唐代盛行“覆斗顶窟”,直接参鉴的是中国传统

建筑中的“人字顶”,又如现存最早北凉第275窟的阙形龛等等,诸如此类的石窟丰富了中国建筑史内容。

其次,雕塑自北魏时期开始批量涌现,这与佛教的传入息息相关。敦煌石窟最具典型性的雕塑集中在北魏至

唐代这一时间区间,随之产生的各类赋色技法从材料方面影响着中国绘画。敦煌一代石体多为松散的砾岩,

不能直接塑造雕像,几乎所有彩塑都采用混合泥配以彩塑制成,它从材料上有别与木雕石雕,所以决定了其

特殊的塑造技法,这又完善了中国雕塑史。

最后,敦煌壁画从题材上可分为经变画、供养人画、尊相画等十余类,外来技法与颜料拓展了中国绘画的表

现范围,北朝出现了以矿物色为质,特殊的“多层叠染法”,古画论记载为“天竺遗法”(又称凹凸法),这

种新生画法使原本2D平面的中国画具备了3D特征,壁画与雕塑共同交辉出神秘庄严的佛国世界,这些载体

集中反应了4-16世纪的佛教演变历程,更直接映射了亚洲地区人类思想活动的轨迹。现存唐代绘画已属零

星,传世作品少之又少,而敦煌壁画直接提现了唐代绘画的精神风骨,这一点又使中国绘画史得以衔接。