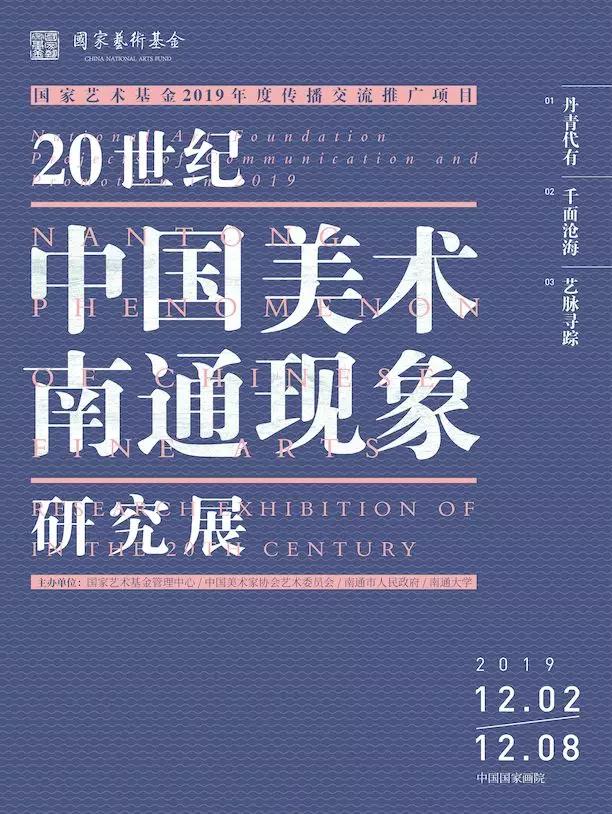

国家艺术基金2019年度传播交流推广资助项目

20世纪“中国美术南通现象”研究展

学术主持:

尚辉

策展人:

谢海

展览时间地点:

中国国家画院 / 2019.12.2--12.8

江苏省美术馆 / 2019.12.13--12.20

南通博物苑 / 2020.1.03--1.20

参展艺术家

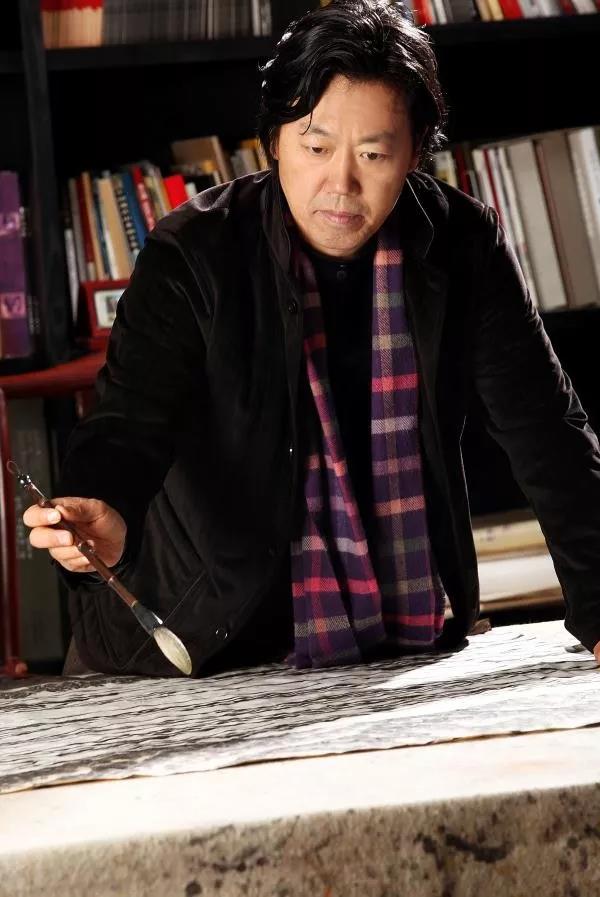

丁杰

苍润拙朴之境

中国美协理论委员会主任、国家当代艺术研究中心专委会委员、《美术》主编 / 尚辉

黄宾虹的山水画是新世纪之初中国画向传统回归的一座灯塔。众所周知,中国画在经历了20世纪向西方现实主义与现代主义的归拢之后,表现现实的写生性山水以及凸显画面视觉形式感的山水几乎成为20世纪下半叶以来中国画学的变革大势。但此种山水画变革,虽具有贴近生活的亲近感与视觉感官上的新颖性,但山水画超越现实的精神体验与情感释放却日渐式微或消损。人们对于黄宾虹的重新发现,在很大程度上,是通过黄宾虹对于中国画传统观照自然的方法以及笔墨独特的表现语言的再度体认。譬如,宾虹山水那种不受客体对象制约与改变的、以一当十的不变图式,那种可以不断深入不断深化的笔墨厚度,那种在华滋与苍茫、枯焦与膏润、勾写与皴染之间形成的对立统一等,都成为新世纪以来中国山水画回归传统的重要研习路径。黄宾虹的意义在于,通过他的艺术个案让当下的中国画学从外部形象的描摹或视觉感知的表象回到艺术表现的内部和精神探求上,宾虹百科全书式的笔墨面貌由此也成为经历过西画教育的画家探寻传统的主要师法对象

来自于江海之滨、并在南京师范大学美术学院系统地接受过中国画教育的丁杰,就是在山水画的这种回归中重新确立中国画学观照自然的主体性,并在笔墨个性中探求苍润拙朴之境的代表。作为一个自幼在苏中江海之滨长大的山水画家,他对于长江和大海有着某种特殊的情感,这甚至于决定了他从此走上了山水画的创作道路;而作为新金陵画派的创立地,南京给予丁杰山水画最初的陶染似乎也是决定性的。譬如,通过写生为传统山水画注入现实主义的因素;譬如,对于渲染在水口、烟云、深壑表现中所形成的氤氲柔和的运用等,这些都促使他最初的山水画创作注重对于江南山水的表现以及充分运用水法来形成湿气淋漓、水晕墨章的效果。倘若丁杰一直生活于江南,他的山水画也许更接近当代江苏山水画的整体样貌,那肯定是小巧精致、灵秀温润的一派。这从他早年山水画创作中不难窥其端倪。

但北方生活才真正成就了丁杰的中国画,形成了他苍润而雄浑的山水画个性。对于一个来自江海之滨的画家而言,远离那片水泽丰沛的故土,一方面开阔了他的视野、不再迷恋于江南山水画那些小桥流水人家的做派,另一方面北地人文环境的雄浑博大也促使他开始寻找新的师承对象,而黄宾虹的山水正是这样一种能够把江南的秀润与北地的雄健合而为一的笔墨。转承黄宾虹,无疑是丁杰来到京城之后山水画创作的一个新的转变,他也由此在山水画过度西化的创作模式上努力从视觉外象的描摹走向精神心象的探索,并尝试把博大雄健、苍茫浩莽和秀润温婉、幽深华滋融为一体。

在经历生活上的从南向北、师承上的由秀而苍的多年砥砺之后,丁杰逐渐形成了自己相对完整的艺术风貌。这或许可以概括出三种既相互关联又相对独立的创作样态——苦黑浓密的焦墨山水,渴笔点顿的冰雪山水和墨晕点线的构成山水。

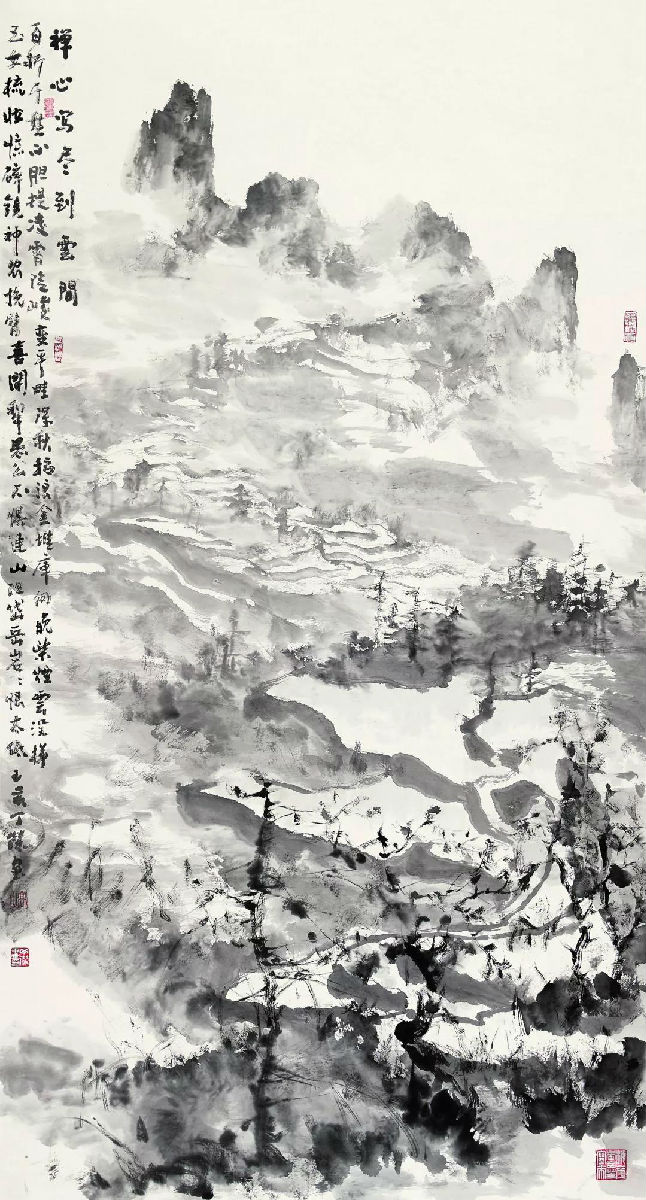

苦黑浓密的焦墨山水应当说是丁杰变法之后的山水画主体形态。虽然丁杰在近十年来的山水画创作中并不乏不断外出写生的契机,甚至于一些重要画作也来自临景写生,但他的山水画图式从根本上来说变化并不多,这正是他从黄宾虹中国画里习得的一种内美追求的表现。相反,他把更多的精力放在那些笔墨的修习上,并以焦墨的苦黑浓密作为他蕴含精神之博大的着力点。像宾虹老那样,他力求能够不断将笔墨画到纸背之后,层层叠叠,浓浓密密,在黑墨之中营构天地,譬如《石抱清泉》《山高云抱石》《青年洞英姿》《云自无心水自闲》《不动半步听溪声》《万水千山信手涂》和《人家多住碧溪湾》等,莫不如此。当然,和宾虹老山水那样含筋裹骨、将枯湿浓淡发挥到信手拈来随处点化的华滋浑厚不同,丁杰更擅长渴笔焦墨的使用。一方面,他喜爱反复叠加焦墨之点,以点阵的疏密、稀稠来形成画面的节奏变化;另一方面,他焦墨所形成的点阵又以湿润的中度灰墨为依托,也即,在点画、枯湿上,他不是含筋裹骨的,而是分层的,这使得他的山水画既较易获得画面的整体统一感,也能够在统一的灰黑色度之中细细分辨那些苦黑的焦墨,画作由此显得十分耐看。

苦黑浓密的焦墨山水应当说是丁杰变法之后的山水画主体形态。虽然丁杰在近十年来的山水画创作中并不乏不断外出写生的契机,甚至于一些重要画作也来自临景写生,但他的山水画图式从根本上来说变化并不多,这正是他从黄宾虹中国画里习得的一种内美追求的表现。相反,他把更多的精力放在那些笔墨的修习上,并以焦墨的苦黑浓密作为他蕴含精神之博大的着力点。像宾虹老那样,他力求能够不断将笔墨画到纸背之后,层层叠叠,浓浓密密,在黑墨之中营构天地,譬如《石抱清泉》《山高云抱石》《青年洞英姿》《云自无心水自闲》《不动半步听溪声》《万水千山信手涂》和《人家多住碧溪湾》等,莫不如此。当然,和宾虹老山水那样含筋裹骨、将枯湿浓淡发挥到信手拈来随处点化的华滋浑厚不同,丁杰更擅长渴笔焦墨的使用。一方面,他喜爱反复叠加焦墨之点,以点阵的疏密、稀稠来形成画面的节奏变化;另一方面,他焦墨所形成的点阵又以湿润的中度灰墨为依托,也即,在点画、枯湿上,他不是含筋裹骨的,而是分层的,这使得他的山水画既较易获得画面的整体统一感,也能够在统一的灰黑色度之中细细分辨那些苦黑的焦墨,画作由此显得十分耐看。

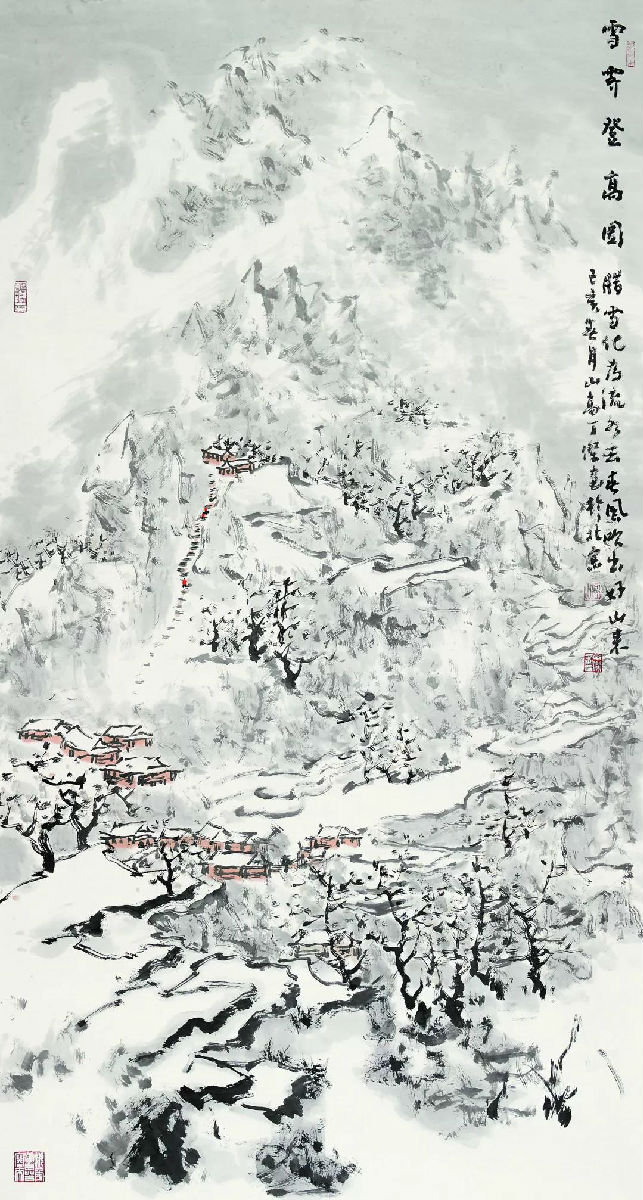

如果说苦黑浓密的焦墨山水,是丁杰从宾虹山水获得的一种精神自省,他终于在写生山水或现代水墨的流俗中重启笔墨内修的创作路径,那么,渴笔点顿的冰雪山水则是他反用苦黑浓密的一种探索。从图式上说,他把第一种类型里的苦黑浓密抽换为留白疏笔,但不是水彩画法那样一笔带过,而是在留白之中渴笔积点,把本是简单的布白变为斑驳苍茫的渴笔滞墨。在《风雪无边》《雪霁空山静》《山村变新貌》和《最爱冬山晴后雪》等作品里,不难读出画家在一片白茫茫的江南雪景寒林里再创的圣境心音。这些画面之所以耐读,是因为画家用如虫蚀木那样的笔法来表现堆雪斜枝,他不是用皴的笔法,而是依然沿用渴笔焦墨以积点驻顿的方式逐渐形成雪山丛林的灰调。其实,画家的笔法并没有变,只是以大面积的虚空来透出遥远的空间,那些方笔糅擦、逆锋使转的用笔使画面同样形成了朴茂厚拙的意蕴。在笔者看来,渴笔顿点的冰雪山水是丁杰借用宾虹笔法的一种创造性发挥,是他这个来自江南的画家对于故乡山水的一种精神怀恋。

当然,来到北地的开阔视野是丁杰在他的家乡难以实现的,这也在更大的程度上形成了他的山水画雄视天下的境界。他的以表现大地律动为主题的《大地旋律系列》《大地魂》《西塘印象》《印度孟买洗衣场》和以表现视觉秩序韵律为抽象精神的《石魂》《向心》和《凝聚》等,或许也因笔墨与现代视觉形式的完美结合而获得了更加深入的拓展。参加第三届北京国际美术双年展的《石魂》,几乎成为丁杰近些年来一幅标志性的作品。该作完全改变了山水画的空间框架,而以一种想象的近于抽象的山石从画面中间底部向四周辐射,这种不断向外辐射的节奏与动感成为此作传递出的一种视觉张力;但此作不仅具有这种现代形式意味的探索,而且,他把从宾虹山水中抽离出的焦墨枯点信笔应用于山石的暗部处理上,以明暗形成的凹凸来制造画面整体的形式趣味,从而使他苍润拙朴的笔墨和富有视觉张力的图式水乳交融地结合在一起。和《石魂》形成一个系列的《向心》和《凝聚》等画作,都可以看作是《石魂》的变体,是山石从画幅的某个中心部位不断地向外辐射的一种画面结构,但后两幅画作在笔墨上似乎又得到了更多的放大,让人们较为清晰地观赏到渴笔焦墨的点阵为那些山石定向运动所发挥的作用,苍辣拙厚的积点使那些定势的图形更加富有耐读性。

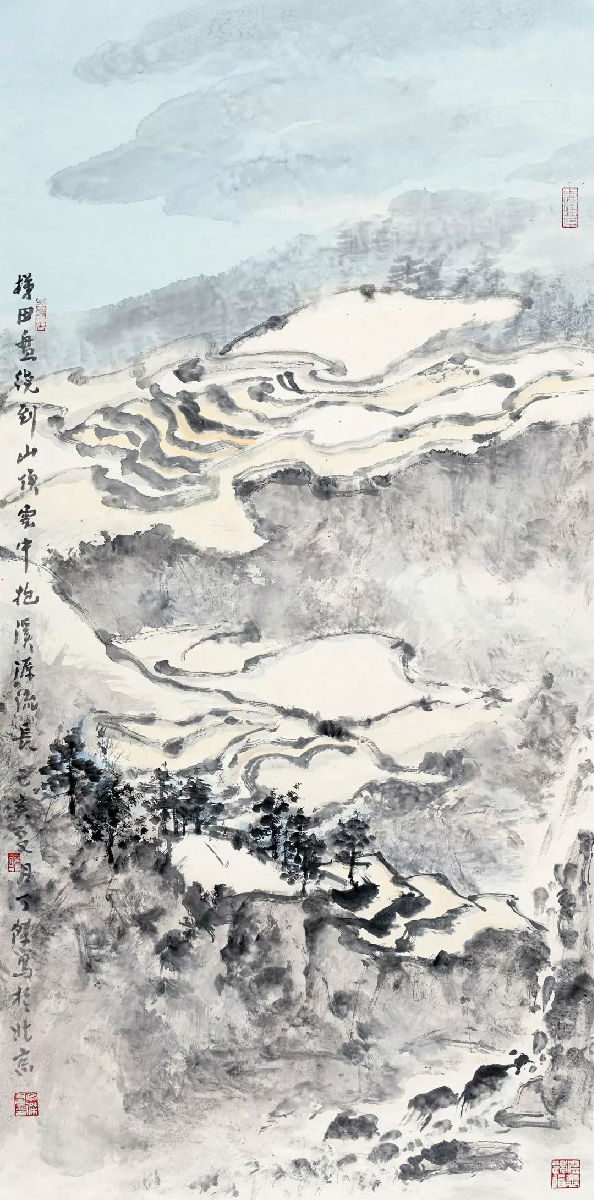

相对于《石魂》的立体抽象性特征,他的《大地旋律系列》则在抽象与具象之间。这些画作的灵感,显然得自于云贵一带大场景的山间梯田所构成的抽象性,那些纵横舒展的梯田仿佛是山间自由画出的抽象旋律,画家以此构图并用枯焦的勾线赋予那些梯田以笔墨的写意性,既自由浪漫、奔放洒脱,又积点成线、如椎画沙,显示出墨焦笔柔的特征。而在那些山涧里浮动的白云、摇曳的丛林和掩映的民居,则以浓淡相间的墨色随兴写出,仿佛用一种无拘无束的笔墨来丰富线条的旋律,从而达到了节制与洒脱互为搭配、细谨与恣肆收放自如的境地。如果说《大地旋律系列》是丁杰自觉探求抽象与具象、理性与浪漫、缜密与豪放等对立统一的审美法则,那么他在近些年来的山水画创作中则更加自觉地运用这种审美的矛盾性并从中获得一种新的突破,使他在渴笔焦墨与撞水泼写上达到了更加自由、更加浪漫、更加超脱,也更加畅快的境界。

黄宾虹对于我们这代人的滋养与启示是深蕴而深刻的,甚至于是其他中国画大师所不能替代的。因为,在中国画的现代性转型之后,人们在他的中国画参悟中真正感受到了中国画那种内在审美的力量,宾虹山水由此成为人们认知中国画本体的灯塔;人们还在他的中国画笔墨天地里真正感受到一种焦浓宿墨的苦味,宾虹笔墨由此也成为人们疏离或反拨肤浅与浮华写实的精神。丁杰从黄宾虹的山水画艺术中获得的正是这样的深刻感悟,他用苍润与拙朴的笔墨探寻的正是这样一种绝去甜俗浮世的精神之境。

2016年2月2日丙申新春前于北京