国家艺术基金2019年度传播交流推广资助项目

20世纪“中国美术南通现象”研究展

学术主持:

尚辉

策展人:

谢海

展览时间地点:

中国国家画院 / 2019.12.2--12.8

江苏省美术馆 / 2019.12.13--12.20

南通博物苑 / 2020.1.03--1.20

我就想南通这个地方确实很有特点,东边大海,南边是长江,临江滨海,相对交通比较便利,眼界就比较开阔。在古代地位不断上升,大概到了清代雍正的时候就变成了直隶州了。到了19世纪清末民初,南通就成了一个非常重要的城市——现代的第一城:第一座博物苑、第一座师范学校、第一座纺织专业学校……很多都是“第一”,是从古代到现代转型过程里面的极有代表性的一个城市。跟这个城市转型关系最密切的人就是状元、实业家张謇,他创办的企业20多个,办的学校300多所,简直是不可思议。

我上大学以来接触过一些南通籍的画家,我去过南通、去过如皋、去过海门,也接触过从南通古代到近代名人的材料。从美术而言,我深感百年来从南通走出来的书画家,是人才极多,而且成就突出,影响广泛。从整体看,20世纪来南通的美术既有传统出新的一面;也有引进西方美术的一面,把之变成中国艺术。在新中国成立前,既有传统派的中国画,又有新兴木刻运动。在20世纪中国画两大系统里,从南通走出的画家既有以传统为主推陈出新的一类,还有融合中西、中国精神的一类。

我上大学期间曾参加过一个范曾先生组织的诗社,诗社的刊物是一个板报,第一期范曾就发表了几首诗,其中的一首七绝,写的是南通的唐塔。这样我就知道南通是先有的塔后有的城。而且我知道了南通清末民初有一个重要的诗文大家——范伯子,他是晚清桐城派的重要文人,是同光体重要的诗人,还是李鸿章的家庭教师。这个人并不保守,他主张要用泰西的新学来强国富民。同时我还知道了范曾的姑祖父——陈师曾,陈师曾跟范伯子的女儿范孝嫦结婚是在湖北,但是他留日回来之后,就到南通师范教书。在南通工作的陈师曾,既有世界眼光,同时又在写实主义成为一个主潮的情况下,提倡继承文人画的优良传统,所以他成为近代在传统基础上出新的这一大派画家的精神领袖。齐白石也是他推崇出来的。陈师曾是在南通学的吴昌硕的画,后来他又影响齐白石,说齐白石你要变法,要学吴昌硕。所以,南通的意义很大。

范曾的人物画从造型观点来讲是写实的,他非常尊敬老师蒋兆和,而且用蒋兆和的办法,用白描的手段去画肖像,画了很多,甚至复制外国名画。但是他继承了文人画的传统,后来在北大成立了北大中国画法研究院的时候还讲,他的艺术是跟陈师曾有关系的:一个在文人画传统,一个在诗歌,一个在书法,他说以诗为魂,以书为骨。这次展出的他的作品又跟画册不一样,我看画册都是80年代的作品,今天展出的完全是回国之后学一点欧阳询或者是学一点八大的,而且《松下五童子》画得非常精彩。所以产生了这么大的影响,范曾一直在发展和前进。在座的范扬先生,是范曾先生的侄子,很早就声名鹊起了,人物画能工能写,他那种古拙豪放的写意人物画非常引人注目,后来又画山水了,他的粗服乱头,但是姿势非常鲜活,特别是写生,我还是喜欢的,像画册里面的《磁器口古镇》,好像很不经意,但很耐看。这都是从南通走出来的著名的画家。

我到吉林省博物馆工作后,就进一步了解了南通博物苑——中国第一家博物馆,也了解了和范伯子一起兴办教育的张謇。我在长春有一个在同一个城市工作的有名南通画家叫袁运生,就在文化馆,我们常见面。他画什么画个性都比较突出,在“文化大革命”的时候画主席像跟别人都不一样。他哥哥叫袁运甫,跟我是邻居。袁运生、袁运甫哥俩的艺术都是融合中西的,但是都吸纳西方艺术变成中国的现代艺术,赋予中国精神、中国韵味。袁运生展出的这几张就是线描,都是他80年代的。他当时教书就不断地讲,以书法入画,中国线条有强大的表现力。而他自己又独具一格。我看过袁运生跟范曾两位先生给尤无曲先生画的像,我更喜欢袁运生的。拿袁运甫和袁运生的艺术跟范曾先生比,这两位的西方东西多一些,但袁运甫的意韵、袁运生画的线描都是中国的。袁运甫在装饰绘画、公共艺术上都是开了风气的;而袁运生对西方艺术了解最早,用得最活,后来回国后,就通过了一个具体的石膏教具的改革,来做重建中国美术教育体系,有重大意义的。

我研究安徽派的画家戴本孝,结果又跟南通发生关系。戴本孝是抗清名将戴重的儿子。戴重的好朋友就是明四公子之一冒辟疆。而冒辟疆在戴重死了之后就替戴重抚养他的儿子戴移孝,就住在水绘园。为纪念戴重,还建了一个亭子——碧落庐。所以南通这个地方了不起。

我在美院教书之初,住在王府井,一个邻居叫高冠华,天天早上见面练功。这个高先生是在杭州艺专念书,是潘天寿最早的学生。他的画既学潘天寿的奇异,又学了齐白石,还学徐悲鸿,把徐悲鸿造型的立体感、张力给拿过来,而且很重视色彩。所以他的画是有体感、有张力,诗情洋溢派。徐悲鸿说他画的是壮彩,有极高境界;说他是能够把书法入画的。所以徐悲鸿请他来教书了。

后来研究京派,我认识了艺术研究院的朱京生,他研究尤无曲。而尤无曲先生直接的渊源是陈师曾,因为他父亲是陈师曾的朋友。他母亲跟范孝嫦又是朋友,所以家里有很多陈师曾的画。但是后来他又学黄宾虹,后来又认识了北京的画家陈半丁,跟着陈半丁到北京来学画。像尤先生不张扬,很低调,又善于广泛地学习,盆景也弄得挺好,这就是南通的特点。他到了晚年,画山水画,大器晚成。他有两个特点,一个是天人合一的境界,一个是笔墨水融的创造。

我原来不知道赵丹也是南通人,他画的一张画是学石涛的。周京新我也认识,他近些年画的水墨的墨骨,把用笔跟结构结合起来,难度非常大,成绩很显著,让人耳目一新。我还认识一位南通的画家是沈启鹏先生,沈先生的中国画更多是融合中西,作风写实,画很有分量。这次展出的渔民,叫《大汛》,表现海边渔民的生活,生活气息很浓厚,画又很综合,非常像卡片,给我们厚重而空灵的审美感,也是别出心裁。今天第一次见到冷冰川先生,我非常喜欢他的版画,他的版画别具一格,阴刻为主,很唯美,纤细而有力,风格非常独特。还有很多年轻的美术家都比较重视在传承的过程中来求新变,新意盎然。

总之,我觉得百年以来南通的美术人才辈出,风格多样,与时俱进。我们可以看到南通艺术文化的几个特点,我想一个特点是古代的文脉的继承性,一个是西方文化的包容性,再一个是与时俱进的开拓性,还有一个是古今转型的自觉性。我想这几点是我看了图片、图像和墨迹展览之后给我的一个很重要的历史经验和启示。

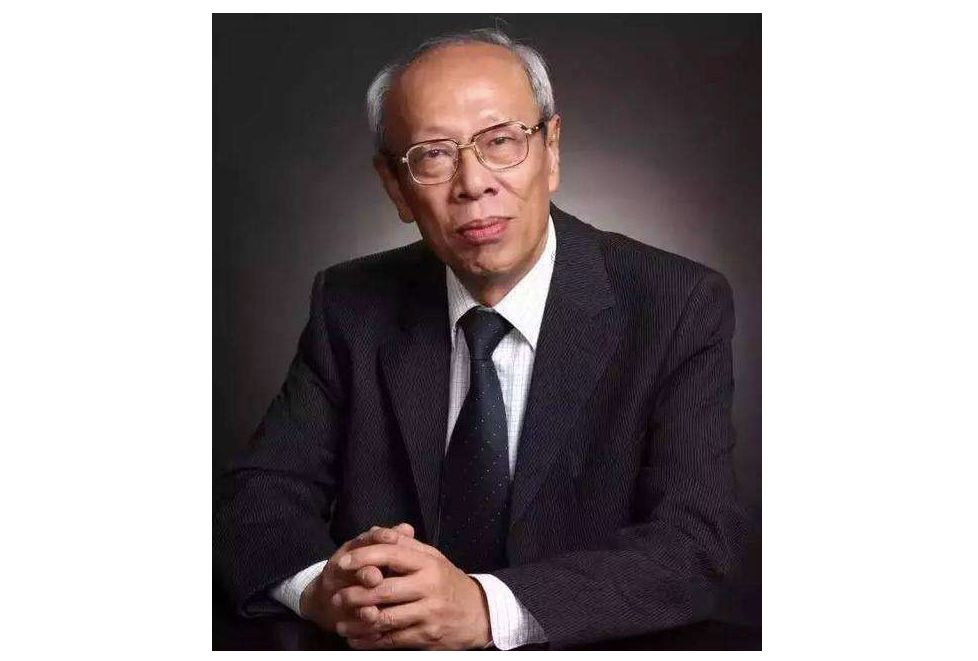

文 / 薛永年

(摘自南通市文化艺术创作研究中心课题研究成果《中国美术南通现象研究文集》(第一辑)附录《著名美术家谈“中国美术南通现象”》。根据2013年10月“江海艺境”——南通百年图像与墨迹展学术研讨会录音整理,未经本人审阅。)

薛永年

中央美术学院教授

博士生导师

中国美协理论委员会名誉主任

南通市文化艺术创作研究中心

南通大学艺术学院中国美术南通现象研究中心

20世纪中国美术南通现象研究资料征集

投稿邮箱

nantongdaxue@vip.163.com